길이는 문명의 발전과 함께 변화해왔다. 인류가 측정이라는 개념을 도입한 순간부터, 정확한 기준을 마련하려는 시도는 계속됐다. 하지만 각 지역과 시대마다 다른 기준이 사용되면서 상업과 행정에서 큰 혼란이 발생했다. 이러한 혼란을 정리하고 보편적인 기준을 마련하려는 노력이 결국 오늘날 우리가 사용하는 ‘미터(m)’라는 개념을 탄생시켰다.

1미터의 개념은 18세기 프랑스 혁명기에서 비롯되었다. 당시 프랑스는 지역마다 서로 다른 단위 체계를 사용하고 있어 행정과 경제적 비효율이 심각했다. 혁명 정신이 확산되던 시기, 모든 국민이 동일하게 사용할 수 있는 단위를 만들자는 논의가 시작됐다. 길이의 측정 방식이 지역과 신분에 따라 다르게 적용되는 것은 불평등의 상징이었다. 1791년 프랑스 과학 아카데미는 보편적 길이 단위를 정하기 위해 새로운 기준을 찾기 시작했다.

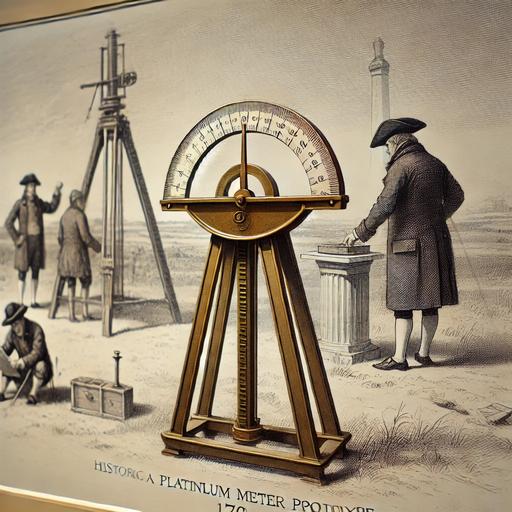

과학자들이 최종적으로 선택한 것은 변함이 없는 지구 자오선의 길이를 측정하는 방식이었다. 그래서 북극에서 적도까지 자오선 길이의 1천만 분의 1을 1미터로 정의했다. 그리고 실제 측정을 위해 대규모 탐사단을 구성해, 북극에서부터 자오선을 따라 측정에 나섰다. 그렇게 측정한 길이의 1천만 분의 1이 지금 우리가 알고 있는 1미터다. 지구의 둘레가 4만km가 된 것도 이런 이유에서다.

1799년 과학자들은 백금으로 제작한 ‘미터 원기’를 통해 “이것이 1미터”라고 홍보했다. 프랑스는 19세기 중반까지 미터법을 적극적으로 보급하며 유럽 전역에 영향을 미쳤다. 20세기 들어 국제사회는 미터법을 공식적인 표준으로 채택하기 시작했고, 현재는 전 세계 대부분의 국가에서 미터법을 사용하고 있다. 산업과 학문의 발달로 인류의 생활이 더욱 복잡해질수록 표준화의 중요성은 더욱 커졌다. 미터법은 단순히 측정 단위를 통일하는 것이 아니라, 전 세계적인 협력과 공통의 질서를 형성하는 기틀이 되었다.

미터법이 단순히 길이의 기준만 정한 것이 아니라는 점도 주목할 만하다. 1795년 프랑스는 1리터의 물의 무게를 1킬로그램으로 정하는 등 길이, 무게, 부피의 기준을 체계적으로 연결했다. 이는 인류 문명의 진보를 이끈 핵심적인 개혁 중 하나였다. 같은 기준을 적용하는 것은 곧 동등한 권리를 공유하는 것과 같은 의미였다.

일본은 1921년 미터법을 공식 채택했고, 한국은 그로부터 40년 뒤인 1961년에 미터법을 공식 도입했다. 그 이전까지는 중국식 자척(尺) 단위를 사용하는 전통적인 척관법이 널리 쓰였다. 1미터의 탄생은 단순한 측정 단위를 넘어서 인류가 보편적인 기준을 마련하려는 사회적 시도의 상징이었다. 이는 평등한 사회를 위한 개혁의 일환으로 추진되었고, 이후 산업과 과학의 발전을 뒷받침하는 기초가 되었다.

오늘날 1미터의 정의는 더욱 정밀해져 1983년부터는 진공에서 빛이 1/299,792,458초 동안 이동한 거리로 규정되었다. 이는 측정의 정확성이 극대화된 현대 과학의 성과라 할 수 있다. 그러나 그 기원에는 단순한 과학적 논리가 아니라, 모두가 동일한 단위를 사용할 수 있어야 한다는 사회적 평등의 이상이 깔려 있다.