흑산도 유배지에서 조선시대 실학자 정약전은 물고기를 관찰하고 기록했다. 서해 해류를 따라 이동하는 어종을 하나하나 살폈고, 백성들에게 도움이 될 내용을 정리했다. 자산어보는 그렇게 태어났다. 생선의 생김새, 서식지, 잡는 법, 맛까지 담겨 있었다. 조선 후기 민중을 위한 실용 지식서였다.

정약전은 형제 중에서도 과묵하고 책임감이 강한 인물로 전해진다. 동생 정약용도 강진에 유배되었다는 소식을 듣자, 뭍으로 나와 그를 만나려 했다. 그러나 풍랑을 만나 세상을 떠났다는 이야기가 전해진다.

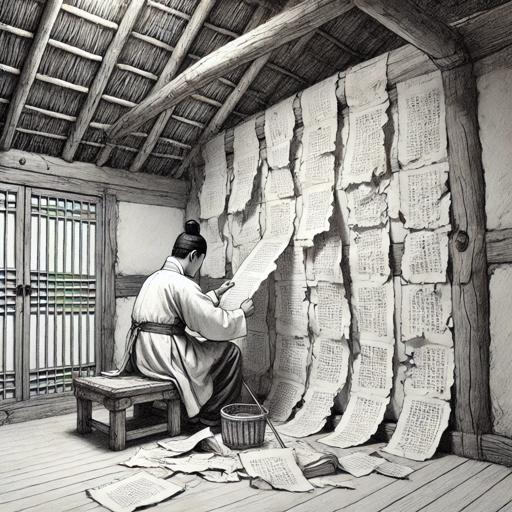

정약용은 형의 사망 소식을 뒤늦게 듣고 흑산도로 향했다. 유품을 정리하기 위해서였다. 그곳에서 형이 남긴 자산어보를 발견했다. 하지만 책은 온전한 형태가 아니었다. 자산어보는 벽지로 변해 있었다.

정약전이 살던 유배지는 이미 하인의 손에 넘어가 있었다. 하인은 그 집을 신혼집으로 고치며 자산어보의 종이를 벽지로 사용했다. 책의 가치를 몰랐다. 그에게는 흙벽을 덮을 벽지가 책 한 권보다 더 귀했던 것이다.

정약용은 사정을 듣고 하인을 꾸짖지 않았다. 대신 벽에서 종이를 한 장씩 조심스레 떼어내며 형의 글을 옮겨 적었다. 완전한 복원은 아니었지만, 그렇게 해서 자산어보는 오늘날 전해지는 사본의 형태로 남게 되었다.

이 일화를 두고 하인의 무지를 안타까워하는 목소리가 많다. 그러나 그는 책의 가치를 몰랐을 뿐이다. 오히려 신부를 위해 예쁜 벽지라도 붙이고 싶어했던 마음이 더 따뜻하다. 주인의 유품이라고 해서 불쏘시개로 쓰거나 버리지 않은 것만 해도 다행이다.

사실 자산어보의 진정한 가치를 정약용조차 당시에는 완전히 가늠하지 못했을 수 있다. 후세에 이르러 귀중한 민중 어류도감으로 재평가되었지만, 당시 조선 사회에서 물고기 생태에 대한 기록은 중앙 정치나 학문과는 직접 연결되는 분야가 아니었다.

더욱이 조선 시대에는 서책을 벽지나 포장지로 재사용하는 일이 드물지 않았다. 종이는 귀했고, 실용적으로 쓰는 것이 자연스러웠다. 하인의 선택은 몰지각한 행동이라기보다, 그저 현실에 충실한 삶의 방식이었다.

오히려 신부를 맞이하기 위해 공간을 정돈하고, 벽지라도 바르려 했던 마음은 오늘날과 비교해도 결코 뒤지지 않는다. 남에게 보이기 위한 허식보다, 가난하지만 따뜻한 진심이 느껴진다. 그런 선택이 때로는 한 권의 책을 없앨 수도 있지만, 그 자체가 죄는 아니다.

지식은 문헌에 담기지만, 삶의 진실은 늘 그 바깥에 있다. 인간사는 기록으로 남는다고 배웠지만, 인생을 살다 보니 오히려 순간순간을 진실하게 살아낸 무수한 사람들의, 겉보기엔 무의미해 보였던 삶이 기록보다 더 굳건히 인간사를 떠받쳐왔다는 생각이 든다. 우리는 기록된 지식에만 가치를 부여하고, 순간을 살아가는 평범한 삶은 쉽게 지나친다. 하지만 인류를 지탱해온 것은, 이름 없이 자신의 삶에 충실했던 수많은 이들의 선택이다. 너무 흔해서 귀한 줄 모를 뿐이다.